4/13(土)

鉢は勝手に増えていく

百万遍へ遊びにいった。カフェコレクションで鰯コンビーフライスを食べ、出町柳駅前のガーデン青山で苗を買う。あの辺に住んでた頃には行ったことのない園芸店だったが、充実したよいお店だった。もっと早く訪れたらよかった。京都でも有数の園芸店ではなかろうか。

今年の園芸デッキがほぼ決まった。

- オリーブ(ミッション)

- オリーブ(ネバディロブランコ)

- トマト

- 唐辛子(あんまり辛くないやつ)

- バジル

- ローズマリー

あともう一つくらい足すかもしれない。

園芸趣味をしてるとなぜか年々鉢が増えていく。「そろそろオリーブの鉢増しをしないと……」「この植物は5号で十分だから別の鉢を買おう」とやってるうちに鉢が増え「鉢があるなら何か植えようかな」となって植物が植わっていく。このループを繰りかえした結果、鉢だらけの庭ができるのだ。

鉢も苗も土も安くて数百円で買えてしまうし、維持に必要なのは少しの肥料と水、太陽光だけ。ほとんど無料みたいな趣味だ。なんだこの沼。楽しいなあ。

🗼🗼🗼

ふぁぼるとたけのこが生える

近所に住んでいるフォロワーからたけのこをもらった。

タイムラインにたくさんのたけのこが映った写真が流れてきて、何も考えずにふぁぼったらLINEが飛んできて、一時間後にはたけのことめんだこステッカーを交換していた。

たけのこの処理はしたことないが、現代では米糠なしで水から茹でたらよいらしい。

21世紀式「たけのこのアク抜き」はこうやります。 - YouTube

とにかく大量の水で煮るのだと理解し、長年眠っていた寸胴鍋を出してきた。これに8Lの水を入れ30分煮て取り出すだけ。

ややえぐみが残るがちゃんとたけのこの水煮ができた。うまーい。

4/14(日)

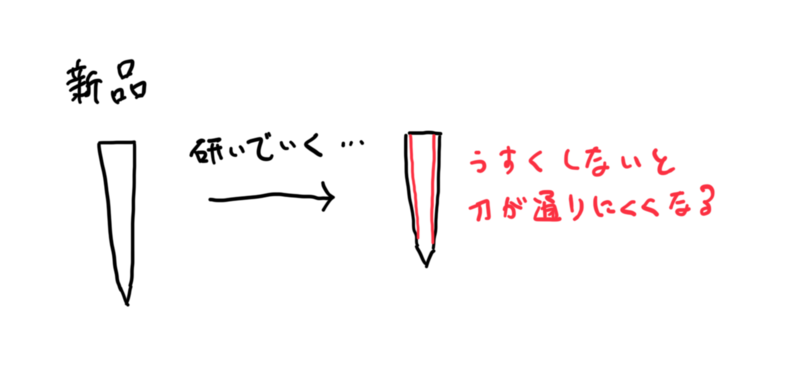

妻氏が実家へ行っている間、私は家にこもって包丁をシャカシャカやっていた。三時間ほど。

なんでそんなに研ぎ続けられるのか自分でもわからないのだが、昔から単純作業が好きな性格である。高校で冊子を作る作業、紙を順番にとっていってステープラーで綴じるやつなんか大好きだった。

あと一週間くらいで研ぎ趣味には飽きるとは思うのだけど、包丁が切れると料理が楽しくなるので実利がいっぱい。これだけよく調べて練習したら一ヶ月研ぎをサボってもコツは忘れないだろう。

🎋🎋🎋

誤配がインターネットの醍醐味

MastodonなどのFediverseには誤配が少ない弱点がある。誤配とは「リツイート、リポストで思ってもみない人のところへ届くこと」である*1。誤配は炎上? たしかに炎上も誤配の一種だが、誤配にはプラスの価値が伴うこともある。例えば「浜辺で変な魚を見つけ、SNSにポストしたら専門家が解説してくれた」みたいな出来事も誤配である*2。こういう出来事は「へーそうなんだ。珍しいこともあるもんだね」となって、誰にとっても良いコンテンツとなる。

X(Twitter)だと誤配は起きやすいのだが、MastodonをはじめとするFediverseでの誤配はほとんど見たことないし起きにくいと思う。インスタンスごとに閉じがちとか、リツイートばかりする人が少ない、といった要因がありそう。

じゃあなんでTwitterでは誤配が起きやすいのか。リツイートばっかりしてる人*3が多いのもあるが、そもそもアカウントの多様さが桁違いだ。社会まるごと入ってるのではないか、と錯覚してしまうほどいろいろな人がいる。それこそが炎上の原因ではあるが、同じ流通経路と多様性によって「良い誤配」も起きるのである。

4/15(月)

業務で用があり東京へ。

新幹線でぷおーんと移動し、品川に降り立った。某所のビルへ移動し会議をしまくる。

お昼は東京の同僚とランチ。味噌汁が黒くて関東に来たことを実感する。

🌳🌳🌳

対面の会議はやりやすい。人間が物理的に存在していると相づちのタイミングとか誰がどっちを向いて喋ってるか、とか情報量が増えて聞きやすかった。Zoomだとこれらの情報が全部失われる。

人類にはまだまだリモートは早すぎる。バーチャル会議室があって、顔の方向とかをトラッキングして初めてスタートラインに立てるのではないか。

🌳🌳🌳

「ビジネスホテルにはトコジラミがいるかもしれない。私はトコジラミを持って帰ってしまうのだどうしよう」みたいなことを言ってたら同僚に笑われた。

いるかもしれんやん。おらんかったけれども。

4/16(火)

東京の生活は椅子取りゲーム

東京二日目。今日も会議祭り。会議があると水を飲まなくなるのでミイラになる。会議だらけのエライ人は水が飲めなくて結石ができるのだろうか。それともちゃんと飲んでいて、鋼鉄製の膀胱をお持ちなのか?

またランチに連れていってもらった。東京の人はランチ引率をするときに「この人数がすぐに座れる店は……」みたいなことを考えるらしい。

東京は椅子取りゲームの都市なのだ。カフェといい電車といい、とにかく椅子を確保するのが大変らしい。

📻📻📻

パワー系と気配り系の協力

技術職には「パワーがすごいけど視野がやや狭くて人間性が何か欠けてるタイプ」と「気配りができるけどパワーはふつうで視野が広いタイプ」がいて補い合ってるのに気づいた。前者をパワー系、後者を気配り系と呼ぼう。

気配り系からするとパワー系の人たちはちょっと厄介なのだけども*4、いると仕事が進むので助かる。でもコミュニケーションをすると何か引っかかるものがある。気配り系はパワー系と自分を比較してクヨクヨするところがあり、いつも人間の態度で気を揉んでいるのでMPを使って疲れてしまう。

どっちかだけだとダメで、パワー系ばかりいるとパワー系同士の喧嘩、勢いで作られた謎の仕組み、などなど問題が起きる。かといって気配り系はくよくよ考える時間が多くて仕事の進みは遅い。であるから、パワー系も気配り系もバランスよく必要で、双方が譲歩しつつチームで作るのがいいのだと思う。

たまに気配り系でも熟練の強者がいて、パワー系の誘導や暴走抑制が巧かったりする。これが気配り系の目指すところではないか。

4/17(水)

出張翌日でも働いていたが疲れてやる気が出るはずもなし。

定時ダッシュしてお布団と融合していた。

🍑🍑🍑

ちゃんと受信しました信号が会話をスムーズにする

会話のテクニックに

- 的確な質問

- ちゃんと受信しました態度

がある。

質問はオープンクエスチョンとか、そもそも人に興味持ってますかレベルの話。これができるだけで雑談はけっこう盛りあがるのだが、人間に興味があるのに貝みたいに心を閉ざして何も情報を出してくれない人もいて実際には難しい。

本題は「ちゃんと受信しました態度」のほうで、こちらはもっとむずい。傾聴に近い技術だが、傾聴は「ねちょっ」とした態度なのがちょっと違う。共感というキーワードで語られることからも傾聴には人間の距離が近い感じがする。無理をして人の話を聞いているわざとらしさもあるので、傾聴は傾聴してることがバレやすい。

「受信しました」という表現で言いたいのはもっとドライな関係である。「フーン」という態度がベースにあって、お互いに独立した自由人として対等であり「あなたの言っていることはちゃんと受信しましたよ」とだけ示す。

妻氏は「受信しました」信号を出すのがうまい。うますぎて会社では同僚の秘密情報・愚痴などが集まってきてむしろ困っているそうだ。語ってくる同僚は「なんか喋っちゃうんだよね」と言うらしい。

さすがにここまでやる必要はないし、抑制したほうがいいが、それだけ「受信しました」態度は強力なのだ。

4/18(木)

今週は不幸にも

月火: 私の出張(宿泊)

水木: 妻氏の出張(日帰り)

と、それぞれの出張が重なってしまった。どちらも開発職なので出張するのは年に数回あるかどうかなのだが偶然重なってしまった。

めったにない出来事で家はめちゃくちゃになった。疲れ果てて家事がすべて止まる。

「無理はしないほうがいい」と諦め、夜は中華料理店で豪遊した。

🍧🍧🍧

同僚がよく「ログをぺろぺろする」と言う。ログとはサーバーのログのことで、サーバーの挙動がおかしくなったとき、何か分析用のデータを出力するときなどに「ぺろぺろ」処理する。この「ぺろぺろ」は「ログをなめる」という用語から派生している。「なめる」はログファイルの最初から最後まですべて処理する、という意味である。それが同僚の言語エンジンを通って「ぺろぺろ」に変わったのだろう。

4/19(金)

定時ダッシュで退勤して美容院へ。「今日は絶対に安静にするぞ」というつもりで定時直後に外せない用事を入れたのだ。予約があると万難を排して定時に出れるようにする。けっこういい作戦かも。

馴染みの美容師さんと雑談。美容師さんは走るタイプの人類なので、どうやってランニングをしているか、いろいろ聞いてみた。

「定期的に走ってると調子が良くなる」

「毎日走るのでも間を開けすぎるのでもダメで、二日か三日あけて走るのがよい」

「どんなに走り慣れていても最初の十分はしんどい」

「靴は初心者の定番のやつ」

とのこと。

たいへん参考になった。とりあえず初心者向けの定番の靴を買うことにした。

お喋りしてるうちにランニングコースも決まった。

「任意のパン屋まで走ってパンを買って帰ってくるコース」

京都はパン屋がそこかしこに生えているのである。パンを求めて走ることにした。

✏️✏️✏️

台所の排水が悪く、臭いもしてて困っていた。

我が家は排水口は毎日メンテしている。

こういうメッシュの網をセットしていて、排水口の蓋をせずに毎日網を交換している。ゴミが溜まって流れが悪くなるはずがないのだ。

となると、原因は管のほう。いろいろ調べてみたところ下記の方法に行きついた。

管に詰まっているのは油。油と細かい汚れがくっついたものが管の内部にびっしりついていて流れが悪くなっているのである。ブログや動画でそういうものが見られるが、グロ画像なので注意してください。

油はお湯で溶けて流れやすくなり、油は界面活性剤つまり洗剤で除去される。だからぬるま湯と洗剤をザバザバ流していけば油による詰まりは解消されるのだ。

実際良くなった。ある台所機材メーカーのホームページには「週に一回はぬるま湯と洗剤を流すべし」と書かれていた。自炊しまくり家庭ではそれくらいしたほうが良さそうである。

![De'Longhi (デロンギ) ポップアップトースター アイコナ・ヴィンテージ CTOV2003J-AZ トースト 食パン 片面焼き可能 4~10枚切り 焼き目調整6段階 埃よけカバー付属 簡単お手入れ [アズーロブルー] デロンギファミリー登録で3年保証 De'Longhi (デロンギ) ポップアップトースター アイコナ・ヴィンテージ CTOV2003J-AZ トースト 食パン 片面焼き可能 4~10枚切り 焼き目調整6段階 埃よけカバー付属 簡単お手入れ [アズーロブルー] デロンギファミリー登録で3年保証](https://m.media-amazon.com/images/I/41HPi-o3DPL._SL500_.jpg)