小さな風邪をひいていた

25日あたりに小さな風邪をひいていた。少しだけ喉が痛んで熱は出ないものの、だるくて無気力になる体調不良のこと。

鍼の先生によると冬には小さな風邪を何度もひいているものらしい。小さな風邪を放置するとその辺のウイルスにやられて発熱する。

冬に無気力になったらすぐに休むのが大事である。葛根湯が効くのもこの段階だ。熱が出てからでは遅い。

『ぼっち・ざ・ろっく!』をみた

連休に入って時間ができた。すこし気になっていたアニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』をAbema TVで全話みた。ちょうど無料公開中で助かった*1。

以下ネタバレを含む。

アニメスタッフが行間を埋めまくっているよいアニメ化

このアニメ化では原作の2巻中盤までエピソードが消化された。1巻と半分である。おかしくないだろうか?ふつうの漫画だと4、5巻まで進むことも珍しくない。どうなっているのか。

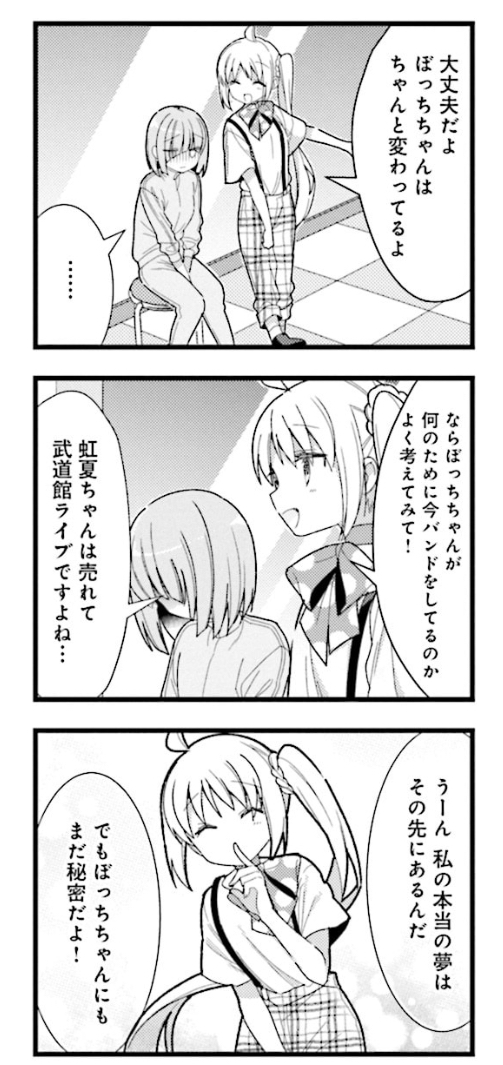

なぜこんなことが起きたのかというと、原作がもともと濃密だからだ。一コマあたりの情報量が多い。しかも行間が省略されている*2。例えば第5話、姉試験ライブ前の自販機シーンは、原作だとこれだけなのだ。

アニメ版の後藤と虹夏の会話の本質は、たしかに原作で表現されている。しかし、会話の「間」や後藤の苦悩は明に描かれていない。四コマというメディアの制約でもあろうし、後藤がいちいち悩むのは自明ではあるから。でも、そこを丁寧に映像表現にしたのがアニメスタッフの偉いところだ。よいアニメ化とはこのことである。

ライブで「覚醒」することってあるの?

フィクションだと主人公がよく「覚醒」する。「覚醒」は現実でも起きるのかな?という野暮な疑問が出てきた。

よくあるのは偶然うまくできるケース。バトル漫画ではこの流れが多いと思う。修行中に偶然うまくいって、それをモノにすることもある。偶然うまくいったものを成果に繋げるのは、現実でもよくある。ペニシリンの発見などが好例。でも、『ぼっち・ざ・ろっく!』の「覚醒」は偶然うまくいったわけではない。

第8話のライブ中覚醒に関しては、次のような解釈はできる。後藤は練習量が多く、他のメンバーと違って初ライブでもまわりをみる余裕があった。そのため、予定外のギターソロで他メンバーを刺激し意識を揃えることができた、と。逆に第12話では喜多に冷静さと余裕があった。

となると、ライブパフォーマンスでの「覚醒」を支えるのはふだんの練習量と、本番での冷静さ、なのだろうか。これならば現実でもありそうである。

雑感

- ヒグチアイの作詞がすごい。『星座になれたら』も『あのバンド』も『青春コンプレックス』もヒグチアイ作詞。

- 喜多は嘘をつくのがいい。喜多の内面はほとんど描かれていないが、複雑な感情を伴って動いていることがよくわかる。

- 影響を受けてロックバンドまとめ記事を漁ったら、廣井きくり元ネタのマーガレット廣井が刺さってしまった。

モノを介在したコミュニケーション

昨日まで冬コミ、C101に参加していた。夏と同様に妻氏のサークルの手伝いである。

同人誌の対面販売はただの買い物ではないな、と思った。どうしてもコミュニケーションが発生する、というかコミュニケーションが目的で本を刷っているところがある。コンビニでのほぼ自動化された処理の対極にある。

本があれば会話ができる。どれを買うか、どこまで持っているのかの確認、お金のやりとり、そして最後に一言軽い感想、応援コメントをつけたり。会話がほとんどなくても、立ち読みをして全部買っていかれると、それだけでも伝わるものがある。言葉すらいらないことがあるので、広い意味でのコミュニケーションである。

だから新刊は必ず持っていかないといけないのだな。我々のコミュニケーションの苦手さをモノによって補っているところがある。新刊がないと、何を話したらいいかわからなくなるし、すぐに会話は途切れてしまう。新刊によって作者と読者はつながっているのだ。

古いスマートフォンが現役でフロントエンドエンジニアは困る

コミケ会場でiPhone 7らしき端末が使われているのをみた。それなりの数が動いていた。古いiPhoneはスマホ向けWebサービスを作る人にとっては天敵で、たいていSafariは謎のバグを抱えている。古いSafariのためにたいへんなデバッグをして特殊なプログラムを書くことになる。

まだ世の中でたくさん動いていることを知っておそろしい思いをした。どうかOSのバージョンは最新まであげて、サポートが切られたら買い替えてほしい。

ううう。

『スピノザ』を読んだ

サービス: ○, 内容: ○

國分先生の新しい主著。スピノザは修論時代からの専門らしい。スピノザ生涯とその哲学を俯瞰し解釈する本なのでちょっと難しい。『暇と退屈の倫理学』『中動態の世界』みたいなわかりやすさはない。ゴールが不明瞭な本ではある。

でもおもしろかった。「真理経験は数学の証明みたいに、自分で示す体験をすることで得られる」「古い言葉の理解を深めることで、古い言葉で新しい概念を表現できる」というくだりがよかった。また、コナトゥスと変状のモデルはふだんの内省に便利である。